Vor Jahren besuchte ich meine Schwester in Florenz, als sie dort einen längeren Aufenthalt verbrachte. Wir zogen abends um die Häuser, ich in meinen neuen Turnschuhen, die ich mir am Nachmittag gekauft hatte, vermutlich war ich mit meinen Stiefeln angereist, die ich damals sommers wie winters trug. In jenem Sommer herrschte in Florenz eine mörderische Hitze. Die Turnschuhe glitzerten pink und hatten zwei Klebverschlüsse. Es waren eigenartige Turnschuhe. In einer Bar stellte sich eine Frau, sie war ungefähr um die dreissig, vor mich hin und musterte mich von oben bis unten. Immer wieder sagte sie: „Also, ich weiss nicht. Diese Schuhe.“ Sie war gleichermassen fasziniert wie abgestossen von meinem exzentrischen Modell.

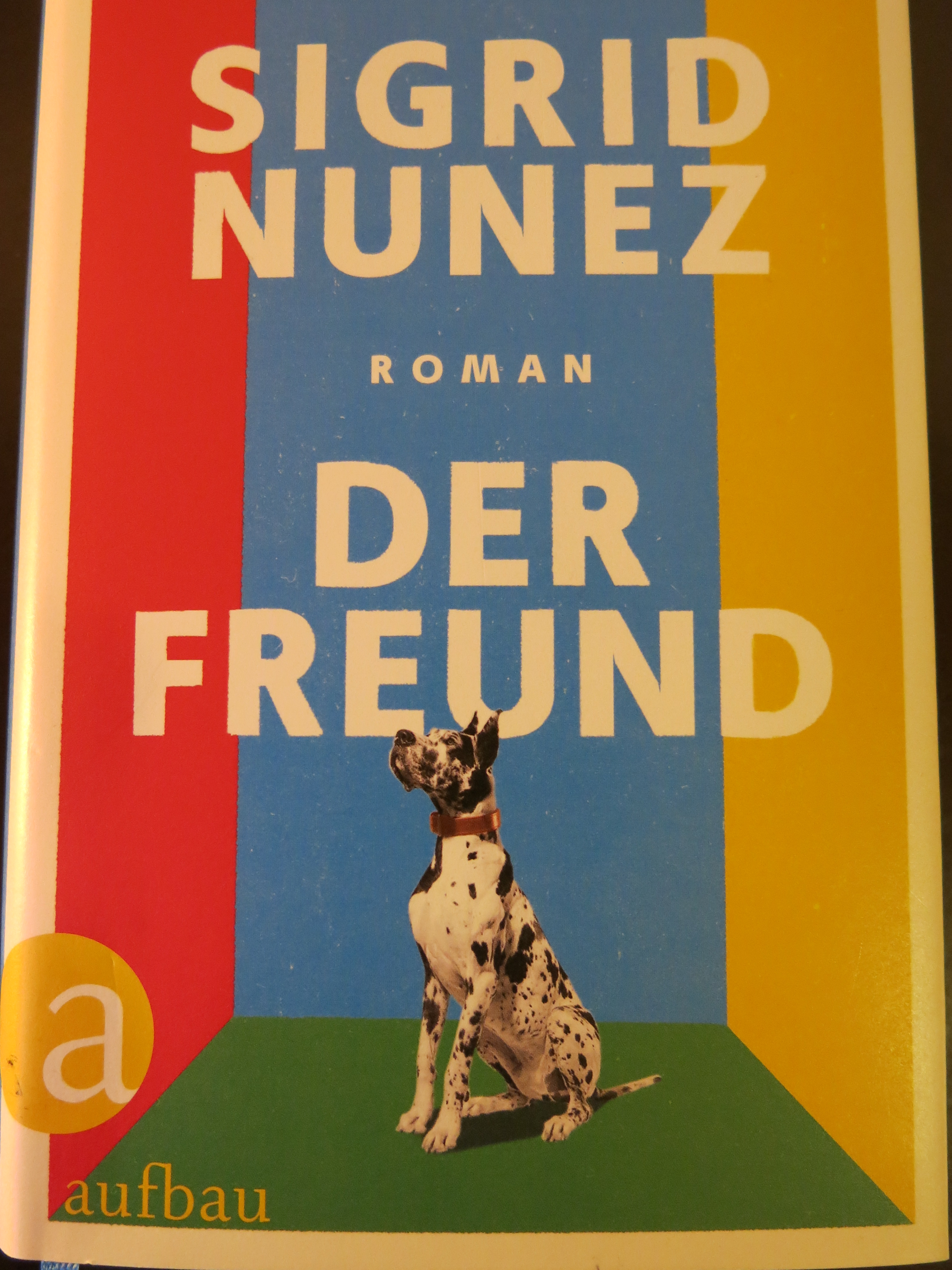

So geht es mir mit dem Roman von Sigrid Nunez, „Der Freund“. Eine Schriftstellerin trauert um ihren besten Freund, einen Schriftstellerkollegen, der sich das Leben genommen hat, und findet dank der dänischen Dogge, die ihr der Freund hinterlässt, wieder ins Leben zurück. Soweit die Handlung. Der Plot ist originell, vermag der riesige Hund namens Apollo viel Aufmerksamkeit zu erzielen. Zärtlich schildert die Autorin die Freundschaft zwischen Tier und Mensch. Die erzählerischen Passagen werden unterbrochen durch Briefpassagen, in denen die Ich-Erzählerin, ihren verstorbenen Freund anspricht. Sie kramt in ihren Erinnerungen, erzählt von ihrem Alltag als Dozentin für kreatives Schreiben, holt zu essayistischen Exkursen aus, in denen Bücher und Filme verhandelt werden, die von der Freundschaft zwischen Mensch und Hund handeln wie „My Dog Tulip“ von J. R. Ackerley. Sie denkt übers Schreiben nach, wie und warum man schreiben soll und sucht Antworten bei ihren Berufskollegen. Dieses wilde Umherspringen entspricht zwar der intellektuellen Arbeit, dem Schreibprozess, der nie schnurgerade verläuft, schwächt aber die eigentliche Erzählung. Und genau das sorgt für jene Ambivalenz: Also, ich weiss nicht. „Der Hund“ ist weder ein Essay noch ein klassischer Roman, auch wenn auf dem Cover „Roman“ steht.

Nun wirft genau das Sperrige an diesem Text die Frage auf, was der Leser von einem Text erwartet, wie Literatur sein soll.

Erst seit ich meine Kriterien kenne, kann ich produktiv schreiben. (Schreiben lässt sich mit einer beliebigen Tätigkeit ersetzen, und der Satz behält seine Gültigkeit. Produktivität muss bestimmten Gesetzmässigkeiten folgen. Der Zufall oder die Inspiration mag die Initialzündung sein, aber der Schöpfungsprozess ist Arbeit.)

Beispielsweise stehe ich der Mystifizierung des Schreibens kritisch gegenüber, und genau das tut der Text. „Der Hund“ suggeriert, dass Schreiben ein magischer Prozess ist, dem der Schriftsteller alles unterordnen muss, und dass alles, was dem Schreiben dient, auch gut ist – beispielsweise die Vielweiberei des verstorbenen Protagonisten. Eine solche Haltung birgt, wie der Text zeigt, die Gefahr der Selbstaufgabe – irgendwann dominiert der Text den Autor, spätestens dann, wenn der Autor mit dem Unverständnis der Leser nicht umgehen kann.

Dass Schreiben ein magischer Prozess ist, will ich keines Falls bestreiten. Etwas Neues zu kreieren, erzeugt immer ein überwältigendes Glücksgefühl, und schreibend lassen sich ganze Welten erschaffen. Aber ich glaube, dass das Leben immer vor dem Schreiben kommt, dass Unzulänglichkeiten (die uns ja weit vor dem Glück am meisten beschäftigen, die Mehrzahl der Romanen handeln von ihnen, von der Unfähigkeit mit Schmerz umzugehen, vom Verlust und Verrat. ) vor dem Beschrieb immer zuerst betrachtet und verstanden werden müssen. (Und verstehen heisst durchfühlen. Das ist eine Schwäche des Romans: Die Protagonistin fühlt nicht. Sie denkt über die Beziehung zu ihrem Freund nach, hier und da gibt sie ein Gespräch wieder, aber die Autorin lässt ihre Protagonistin kaum Szenen dieser Freundschaft aufleben.)

Aber solange wir ambivalent sind, geht uns der Schreibstoff nicht aus, (in dem Moment wird mir klar, dass im Roman Gefühle durch Symbole vermittelt werden, niemals durch Erklärungen) der Lesestoff, der Diskussionsstoff, der Zündstoff um besser zu werden, in was auch immer, als Mensch.

Ambivalenz ist ja nichts anderes als Unentschiedenheit: Wollen wir dies oder wollen wir das?

Auf die pinken Turnschuhe, die riesigen Hunde, und die Frage, warum Menschen in Romanen nie aufs Klo gehen.

Anmerkung: Bei Murakami tun sie es. Seine Figuren urinieren sehr gerne und ausgiebig. An beschriebene Darmentleerungen erinnere ich mich hingegen kaum.

Ach ja, Nunez gibt Auskunft über die Haufen von Apollo, die gemäss seiner Grösse und seinem Gewicht entsprechend ausfallen, und von der Protagonistin mit einem Spielzeugeimer aufgesammelt werden.